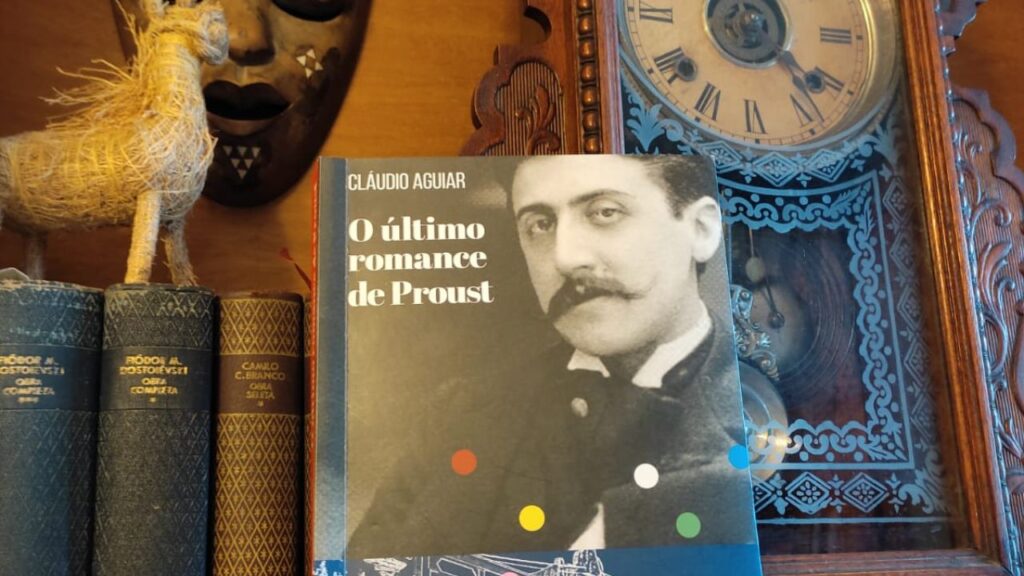

Já doente dos pulmões, sem condições de escrever, Marcel Proust (1871-1922) teria ditado os três últimos volumes de “Em busca do tempo perdido” ao seu amante Henri Rochat. Além da obra-prima que o consagrou, o escritor teria compartilhado com o moço outros manuscritos – alguns deles inéditos e “perdidos” até hoje. A partir dessa história “real”, o escritor Claudio Aguiar – autor de mais de 30 livros e vencedor do Prêmio Jabuti 2015 com “Francisco Julião, uma biografia” – construiu a ficção “O último romance de Proust”. Leiam a entrevista com o autor.

“O último romance de Proust” se baseia em um episódio real acerca de um manuscrito perdido de Marcel Proust. Esse original, de fato, existiu?

No meu romance o único ponto de partida documental é a existência de Marcel Proust e do seu romance com Henri Rochat. Aliás, o homossexualismo proustiano, a meu ver, é o tema central de “Sodoma e Gomorra” – volume 4 de “Em busca do tempo perdido”. Talvez tenha sido por isso que na epígrafe desse romance Proust colocou essa afirmação de Alfred de Vigny: “primeira aparição dos homens-fêmeas, descendentes daqueles habitantes de Sodoma que foram poupados pelo fogo do céu. Da mulher será Gomorra e do homem será Sodoma”. Os originais podem ser fictícios, mas existiram na mente daqueles personagens criados por mim, que os buscaram desesperadamente.

A ficção neste livro tem um quê de romance policial. A história surgiu pronta ou foi se formando à medida que escrevia? Como foi a experiência de escrever um “romance policial”?

Não surgiu pronta. Eu a criei ao longo de muitas leituras da obra de Proust, motivado por fato inesperado que me ocorreu no início da década de 1970. Fui amigo íntimo do escritor alagoano Tadeu Rocha, compadre do poeta Jorge de Lima (1893-1953). O poeta de “Invenção de Orfeu” confessou a Tadeu ter conhecido o amante de Proust, Henri Rochat, no início dos anos 20, exibindo não só os quatro volumes de “Em Busca do Tempo Perdido”, em francês original, como também originais manuscritos. Isso foi um estopim que me perseguiu anos até escrever a história que poderia ter sido. Eis o ponto de partida de minha ficção.

Em novembro de 2022 são 100 anos do falecimento de Marcel Proust. Quando foi seu primeiro contato com a obra do escritor francês? Leu todos os sete volumes de “Em busca do tempo perdido”?

Assim que cheguei ao Recife para estudar direito, comecei a ler Proust. Essas leituras nunca pararam, porque, ao longo do tempo, foram sugerindo outras variantes, interferindo em minha formação, produzindo amadurecimentos. Talvez o primeiro romance de Proust – “Jean Santeuil” – cujos originais também ficaram perdidos ou desaparecidos por mais de 30 anos, pode inscrever-se como tema sugestivo para meu trabalho. Esse romance foi a primeira experiência do jovem Proust, por viver uma espécie de alter ego que revela sua própria formação intelectual. Essa experiência, com certeza, fez com que ele buscasse um tempo que só pode ser revelado pela lembrança de fatos decisivos para a compreensão do sentido da existência.

Diz a lenda que o último amante de Proust era brasileiro, e que o sobrenome Rochat é, na verdade, Rocha. Tem algum fundo de verdade nisso?

Não creio. Henri Rochat era cidadão suíço-francês. Seu nome familiar – Rochat – sugere o acréscimo da letra T ao Rocha, tronco familiar de milhares de brasileiros. No meu romance fiz a referência com a intenção de justificar o seu exaltado amor pelos ares dos trópicos, vez que, num primeiro momento, ele veio de Paris para trabalhar em Buenos. Logo conseguiu mudar-se para o Rio de Janeiro e, com pouco tempo, para o Recife. A partir daí, na minha ficção, ele se apaixona por Olinda. Dali, um dia, na companhia de seu novo amor – Danilo Morais – viaja para Jericoacara, emblemática praia cearense. Mais uma vez sua vida muda completamente.

O romance se passa nos quatro dias de Carnaval em Olinda. O senhor mora em um casarão histórico em Olinda. Como é sua relação com o Carnaval na cidade?

O tempo da ação romanesca é o Carnaval de Olinda de 1972, exatamente o marco dos 50 anos de morte de Proust. As personagens – Pierre Cambronne, Lídice Maria, François Ponds e Danilo Morais – além de outras, vivem as emoções de uma busca pelos supostos originais que permanecem como joia rara guardados numa mala em sobrado centenário da cidade colonial.

A casa onde reside pertenceu a João Fernandes Vieira, conhecido como “restaurador de Pernambuco” por ter liderado o movimento que restituiu aos pernambucanos o controle do estado tomado pelos holandeses. O senhor escreveu um livro sobre o personagem, a casa e os fatos históricos. Como foi essa pesquisa?

Ainda jovem, quando cheguei ao Recife, vindo do Ceará, comecei a juntar livros históricos sobre a dominação holandesa em Pernambuco e os líderes da Insurreição Pernambucana (1645-1655), que resultou na expulsão dos holandeses. João Fernandes Vieira foi o principal deles. Um dia, a casa olindense que lhe pertenceu desde 1640 até sua morte, em 1681, considerado o primeiro bem patrimonial tombado em Pernambuco, chegou às minhas mãos. Para preservá-la, escrevi o ensaio “A Casa de João Fernandes Vieira – Restaurador de Pernambuco”, destacando a Casa e o perfil de Vieira como morador ilustre.

O senhor ganhou o Prêmio Jabuti pela biografia de Francisco Julião, fundador das Ligas Camponesas, retratado no célebre documentário de Eduardo Coutinho, “Cabra marcado para morrer”. Por que escolheu esse personagem? Quanto tempo levou escrevendo este livro?

O documentário “Cabra Marcado para Morrer” retrata a tragédia que se abateu sobre o líder João Pedro Teixeira, dirigente da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba. “Francisco Julião, uma biografia” (Editora Civilização Brasileira, 2014), aborda, num sentido amplo, a vida e a ação política de Julião como líder das Ligas. Ainda jovem escrevi o meu primeiro romance “Caldeirão”, tendo como foco o movimento social de igual denominação ocorrido no Vale do Cariri cearense no meado dos anos de 1930. Comparável a Canudos, quer pela questão da terra, quer pelo caráter messiânico da comunidade que se ergueu sob a liderança do beato José Lourenço, seguidor de Padre Cícero, o Caldeirão foi dizimado a ferro e fogo por armas militares. Ali o governo Vargas autorizou pela primeira vez no Brasil o uso de bombardeio aéreo contra civis num conflito que durou dois anos.

O último romance de Proust agradará aos amantes da obra de Marcel Proust?

Não pretendi neste livro criticar ou imitar a obra de Proust, sobretudo porque esse labor está destinado aos especialistas. Na condição de criador tomei como ponto de partida um clímax que se instaura nos sete volumes de “Em Busca do Tempo Perdido”, algo derivado do fenômeno da “memória involuntária” que se expande pelo romance como se fora a mesma preocupação que tanto aliciava os construtores de catedrais, às vezes, erguidas ao longo de séculos. Essa imagem, aliás, foi recorrente na arte de narrar de Proust, sem esquecer o recurso utilizado pelo narrador de “As mil e uma noites”, quando o fio do novelo puxado por Sherazade parece não ter fim e, por isso, a busca de algo jamais será desvelada. O meu romance tem algo dessa “busca”, talvez animada por constantes “intermitências de corações exaltados”, molho que Proust soube usar com talento, parcimônia e persistência.